- Home

- La Battaglia

- what to wear with the air jordan 1 mid se coconut milk particle grey - hamburger - ui

- adidas mercury vintage cars price list Release Date , SBD , petite adidas inventory management system flowchart

- IetpShops - Adidas Alphaedge 4D Reflective - Adidas Originals Spring - Summer 2007 Look Book

- best nike running shoes

- og sb dunk low stussydd

- air jordan 5 midnight navy

- The battle

- La Torre Federici

- Gallery

- Pubblicazioni

- Cortometraggio

- Contatti

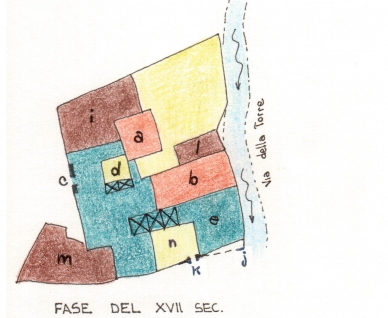

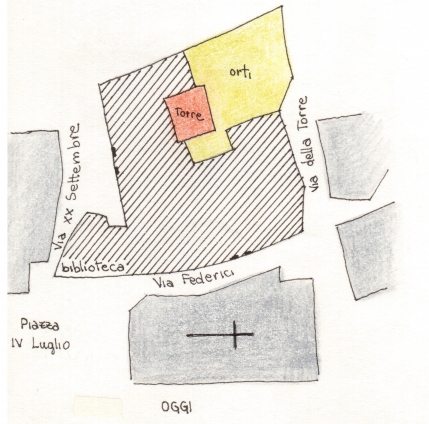

A nord della chiesa parrocchiale si trova il complesso edilizio chiamato " Palazzo Federici", difficilmente databile in modo preciso sia per i diversi rifacimenti subiti nel corso dei secoli, sia per la esiguità dei tratti murari e degli elementi decorativi originari pervenutici. Attraverso l' analisi stratigrafica sono state individuate tre fasi di sviluppo e di edificazione del complesso che doveva occupare lo spazio di un intero isolato. Al suo interno, oltre alle stanze private del signore e a quelle in cui egli esercitava le pubbliche mansioni, doveva esservi anche la chiesetta privata che i documenti attestano dedicata a S. Leonardo ( 1 ).

SAN LEONARDO ( 1 )

Attualmente non ne rimane alcuna traccia, ma con ogni probabilità si trovava all' interno del complesso abitativo della famiglia Federici. Era quindi una cappellania gentilizia di giuspatronato dei Federici, in seguito passata alla famiglia Recaldini ( 1672 ). L' ultima menzione a riguardo risale al 1716, dopo tale data non se ne sa più nulla.

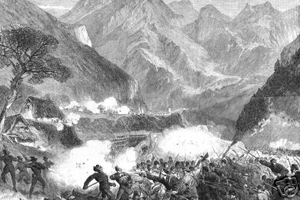

BATTAGLIA DI VEZZA D'OGLIO DEL 4 LUGLIO 1866

La battaglia di Vezza d'Oglio ha luogo il 4 luglio 1866 durante la Terza Guerra d'Indipendenza fra reparti dell'esercito austriaco, discesi dal Passo del Tonale, e reparti del Corpo Volontari Italiani al comando di Giuseppe Garibaldi.All'inizio della guerra fra Italia, in alleanza con la Prussia, ed Austria, il 23 giugno 1866 l'esercito italiano è schierato al confine su due armate: l'Armata del Mincio, al comando del generale Alfonso Lamarmora, e l'Armata del Po, al comando del generale Enrico Cialdini, però troppo distanti fra loro per potersi sostenere reciprocamente.

|

Museo Civico Garibaldino |

La battaglia di Vezza d'Oglio ha luogo il 4 luglio 1866 durante la Terza Guerra d'Indipendenza fra reparti dell'esercito austriaco, discesi dal Passo del Tonale, e reparti del Corpo Volontari Italiani al comando di Giuseppe Garibaldi.

All'inizio della guerra fra Italia, in alleanza con la Prussia, ed Austria, il 23 giugno 1866 l'esercito italiano è schierato al confine su due armate: l'Armata del Mincio, al comando del generale Alfonso Lamarmora, e l'Armata del Po, al comando del generale Enrico Cialdini, però troppo distanti fra loro per potersi sostenere reciprocamente.

All'inizio della guerra fra Italia, in alleanza con la Prussia, ed Austria, il 23 giugno 1866 l'esercito italiano è schierato al confine su due armate: l'Armata del Mincio, al comando del generale Alfonso Lamarmora, e l'Armata del Po, al comando del generale Enrico Cialdini, però troppo distanti fra loro per potersi sostenere reciprocamente.Anche per questo motivo, nonchè per la rivalità fra i due generali, l'esercito italiano è sconfitto a Custoza il 23 giugno mentre anche la flotta, al comando dell'ammiraglio Carlo Pellion di Persano, è battuta a Lissa il 20 luglio con la perdita delle corazzate "Re d'Italia" e "Palestro".

Per quanto riguarda il confine alpino fra Lombardia e Trentino, ancora appartenente all'Austria, la sua difesa è affidata al Corpo Volontari Italiani di Giuseppe Garibaldi, che ha il compito di presidiare le principali vie di comunicazione, fra cui le Valli Giudicarie.

Qui si trova il grosso dei volontari al comando diretto di Garibaldi che, nel tentativo di raggiungere Trento, coglie l'unica vittoria italiana della guerra a Bezzecca il 21 luglio.

Per quanto riguarda la Valle Camonica, è per l'Austria un accesso naturale verso l'Italia attraverso il Passo del Tonale ma si temono penetrazioni austriache anche attraverso la Valtellina, la Valsaviore ed il Passo di Crocedomini. Per questo sono stati creati punti di difesa a Breno, Cedegolo ed oltre Edolo

La difesa della valle, già allarmata dalla discesa di truppe da montagna austriache al comando del maggiore Ulysses Von Albertini, è affidata al 4° Reggimento Volontari del tenente colonnello Giovanni Cadolini.

Questi invia da Bergamo il suo 1° Battaglione Volontari, al comando del maggiore Vincenzo Caldesi, che si riunisce in valle al 44° Battaglione della Guardia Nazionale, nonchè a qualche decina di Carabinieri e Finanzieri.

Questi invia da Bergamo il suo 1° Battaglione Volontari, al comando del maggiore Vincenzo Caldesi, che si riunisce in valle al 44° Battaglione della Guardia Nazionale, nonchè a qualche decina di Carabinieri e Finanzieri.Caldesi prende posizione a Incudine, dove si trincera e posiziona due cannoni da montagna, ed invia come avanguardia a Vezza d'Oglio una compagnia e mezza del 1° Battaglione Volontari sotto la guida del capitano Antonio Malagrida.

Il 2 luglio Caldesi riceve, direttamente da Cadolini, l'ordine di perfezionare le opere di fortificazione. In caso di attacco austriaco l'avanguardia vi sarebbe dovuta ripiegare da Vezza d'Oglio.

Negli stessi giorni, a seguito di informazioni pervenute sul numero dei soldati austriaci al Tonale, parzialmente infondate, Garibaldi dispone l'invio in Valle Camonica da Lonato anche del 2° Battaglione Bersaglieri Volontari al comando del maggiore Nicostrato Castellini, il quale raggiunge all'alba del 3 luglio le truppe di Caldesi.

Quest'ultimo battaglione è costituito in gran parte da volontari appartenenti ad una società di tiro a segno di Milano, i "Carabinieri Milanesi", e quindi in qualità di esperti tiratori arruolati con il titolo di Bersaglieri.

Castellini, che si dovrebbe mettere agli ordini del più anziano Caldesi, dispone il suo comando a Davena e schiera le sue quattro compagnie fra Grano e la riva destra del fiume Oglio.

Pertanto il 3 luglio le forze italiane sono così disposte: il 1° Battaglione Volontari davanti ad Incudine, ad eccezione della Compagnia a Vezza d'Oglio e della mezza Compagnia a Grano; il 2° Battaglione Bersaglieri Volontari fra Davena e Vezza d'Oglio; due compagnie del 44° Battaglione della Guardia Nazionale con due cannoni al ponte del Salto del Lupo.

In tutto circa 1200 uomini.

Nello stesso tempo le truppe austriache, circa 1000 uomini al comando di Von Albertini, sono fra Ponte di Legno e Stadolina.

Nello stesso tempo le truppe austriache, circa 1000 uomini al comando di Von Albertini, sono fra Ponte di Legno e Stadolina.La sera dello stesso giorno Castellini incontra Caldesi a Incudine. Non è chiaro se quest'ultimo, che versa in cattive condizioni di salute, faccia però cenno dell'ordine di Cadolini di ripiegare in caso di attacco nemico.

Castellini ne trae la conclusione di dover invece resistere sulle posizioni precedentemente occupate di Vezza d'Oglio e di Grano.

Nella notte fra il 3 ed il 4 luglio gli austriaci si mettono in movimento verso Vezza su quattro colonne: la prima sulla strada di San Clemente, la seconda sulla strada di Carona, la terza sulla strada di San Sebastiano e la quarta sulla riva sinistra dell'Oglio.

Avvistate le truppe nemiche, il capitano Malagrida ordina, secondo gli ordini ricevuti da Caldesi, la ritirata su Incudine della compagnia e mezza schierate a Vezza ed a Grano.

Ciò non impedisce agli austriaci di sorprendere e fare prigionieri alcuni volontari che si erano attardati nei pressi del cimitero.

Nel ripiegamento Malagrida incontra una pattuglia di Bersaglieri in avanscoperta al comando del capitano Giulio Adamoli, che lo conduce a Davena da Castellini ed al quale riferisce di aver obbedito all'ordine di ripiegamento di Caldesi.

Convinto che si tratti di un malinteso, Castellini persuade Malagrida a tornare sui suoi passi e lancia al contrattacco anche l'intero 2° Battaglione Bersaglieri Volontari per rioccupare le posizioni abbandonate.

Nel frattempo però gli austriaci hanno interamente occupato Vezza, piazzando quattro cannoni sul Castello e trincerandosi dentro le case e dietro i muri degli orti.

Gli italiani avanzano su tre fronti: a monte verso Grano, a sua volta ormai occupato dagli austriaci, al centro verso Vezza ed a valle sulla riva destra dell'Oglio.

Giunti in prossimità delle prime case sono accolti da nutrite scariche di fucileria dal nemico bene appostato.

Il primo ufficiale a cadere è il sottotenente Achille Prada dei Volontari mentre accanto a lui è ferito, senza gravi conseguenze, il capitano Giulio Adamoli dei Bersaglieri.

Esaurite le munizioni, quest'ultimo ordina l'assalto alla baionetta ma l'intenso fuoco nemico rende impossibile l'avanzata e gli italiani sono costretti a retrocedere con gravi perdite.

Nel frattempo, nel tentativo audace di prendere i cannoni austriaci sul Castello, lo stesso maggiore Castellini si mette alla testa dei suoi Bersaglieri ma, colpito più volte, cade ferito mortalmente presso la Santella di San Carlo.

Alcuni volontari lo trasportano a braccia fino ad Incudine ma inutilmente.

Nonostante questo l'attacco italiano prosegue sotto la guida del capitano Antonio Oliva, che, in quanto ufficiale più anziano sostituisce Castellini al comando dei Bersaglieri.

In uno degli ultimi attacchi cade anche il capitano Antonio Frigerio, comandante della Terza Compagnia dei Bersaglieri, ferito e poi morto per dissanguamento durante il trasporto a valle.

Verso le ore otto del mattino però gli austriaci iniziano ad avanzare anche sulla riva sinistra dell'Oglio, dove non trovano alcuna resistenza, e quindi minacciano di accerchiamento l'intero schieramento italiano.

Pertanto, vista l'inutilità dei tentativi di riconquistare Vezza ed il pericolo incombente sull'ala destra, viene impartito l'ordine di ritirata su Incudine, che i volontari italiani compiono ordinatamente con gran parte dei feriti al seguito.

Il combattimento è terminato. Il bilancio parla di 20 morti italiani, 15 Bersaglieri, fra cui il comandante Nicostrato Castellini ed il capitano Antonio Frigerio, e 5 Volontari Garibaldini, fra cui il sottotenente Achille Prada. I morti austriaci sono invece 5.

I feriti italiani sono 70, 17 quelli austriaci.

Inoltre in mano austriaca restano 17 prigionieri, in gran parte feriti.

Malgrado l'insuccesso, Bersaglieri e Volontari si sono battuti bene e con coraggio, meritando l'elogio degli stessi avversari.

Al combattimento non prende invece parte il resto del 1° Battaglione Volontari, al comando di Caldesi, trincerato davanti ad Incudine secondo gli ordini ricevuti dal comandante del Reggimento, Cadolini.

Su ordine dello stesso Caldesi sono però sparati alcuni colpi di artiglieria da parte dei due cannoni schierati al Salto del Lupo, ma con scarsa efficacia.

Al termine della giornata del 4 luglio gli austriaci si spingono sino a Davena, sgomberata dagli italiani, ma poi si ritirano a Vezza e quindi al Passo del Tonale, portandosi appresso i loro caduti ed i prigionieri italiani in grado di muoversi.

I feriti italiani più gravi sono invece ricoverati nella Chiesa parrocchiale, curati dapprima dagli stessi austriaci e quindi lasciati alle cure della popolazione locale.

Si distinguono in questo il Sindaco Martino Pasolini, il medico condotto Antonio Bertoletti, il veterinario condotto Lorenzo Tedeschi, la Giunta Comunale, il clero.

Degna di particolare menzione l'opera prestata dalla signora Caterina Boniotti Ventura, come testimonia la sciarpa tricolore successivamente donatale dai reduci tridentini.

Per quanto riguarda i caduti italiani, sono sepolti con gli onori militari dagli austriaci nel Cimitero di Vezza, dove in parte ancora riposano nell'Ossario eretto nell'anno 1895.

Il 5 luglio i Volontari italiani, al comando diretto del tenente colonnello Cadolini, rioccupano Vezza d'Oglio e trasferiscono a Edolo i feriti e la salma del capitano Frigerio.

Il 15 luglio però tutte le unità dei Volontari si ritirano dall'Alta Valle Camonica, lasciando in loco solo la Guardia Nazionale e pochi Finanzieri e Carabinieri.

Questo consente agli austriaci di scendere nuovamente in valle sino a Edolo il 20 luglio e di nuovo sino a Vezza il 23 luglio, dove hanno luogo numerose requisizioni di beni, per poi ripiegare definitivamente oltre il Tonale.

E' opportuno sottolineare la grande prova di solidarietà della popolazione di Vezza d'Oglio nei confronti dei feriti e degli altri volontari italiani nonostante i gravi danni subiti per mano austriaca a seguito della requisizione di beni, mezzi di trasporto, bestiame e la perdita del raccolto.

La guerra termina il 12 agosto 1866 con la sconfitta dell'Austria, principalmente a seguito della battaglia di Sadowa persa contro l'esercito prussiano.

I soldati italiani fatti prigionieri a Vezza, trasferiti a Vienna e poi in Croazia, saranno rimpatriati a Udine a guerra finita.

28 luglio 1873

28 luglio 1873Inaugurazione del Monumento ai Caduti del 4 luglio 1866 alla presenza dei Reduci, delle Autorità cittadine e di una rappresentanza militare del Corpo degli Alpini, di recentissima costituzione.

Il monumento sorge nella omonima piazza ed è stato realizzato a spese dei Reduci e dell'Amministrazione comunale di Vezza d'Oglio

12 luglio 1891

Celebrazione del Venticinquesimo Anniversario della battaglia con la posa di una corona bronzea sul Monumento ai Caduti

7 luglio 1895

Inaugurazione dell'Ossario ai Caduti della battaglia, eretto al centro del Cimitero di Vezza, e posa di due lapidi con il nome dei Caduti sul Monumento di Piazza 4 Luglio 1866

4 luglio 1906

Celebrazione del Quarantesimo Anniversario della battaglia

Luglio 1931

Pellegrinaggio degli ultimi Reduci e solenne Commemorazione della battaglia

10 luglio 1966

Celebrazione del Primo Centenario della battaglia alla presenza del Ministro della Difesa e del Vescovo della Diocesi di Brescia.

9 luglio 1995

Celebrazione del Primo Centenario della posa dell'Ossario.